お客さまの “安全・安心”に貢献すること

専務執行役員

デジタルイノベーション本部 本部長

友岡 賢二

当社では「不易流行」に基づく、新しいフジテックの経営を進めています。「不易(=これからも変えずに追求し続ける本質)」の一つに“安全・安心”があります。当社の DX の目的は、この “安全・安心”に貢献することです。常に進化するデジタル技術を活用して商品・サービスや業務プロセスをアップデートしていく「流行(=新生フジテックに向けた新たな取り組み)」の考えのもと DX を推進しています。

私たちが目指している DX ビジョンは、「デジタルツイン」 の実現です。デジタルツインは、現実世界の状況を写し鏡のように把握し、デジタルの形で表現する技術です。現実をシミュレーションし、リアルタイムでデータを収集、最適化することができます。効率的に監視、予測することが可能になるため、当社では商品や提供しているサービスである保守や修理、それに付随する従業員、 そしてお客さま・ご利用さまを同一のプラットフォーム上にバーチャルで結び付け、お客さまの体験をより良いものにしていくために活用していくことを目指しています。

ビジネスをトランスフォーメーションすることによって体験そのものをデジタルでより良いものにする領域は大きく2つあると考えています。

一つ目は、顧客体験のトランスフォーメーションの拡充です。これは空間移動のための手段が誰のためのものかを考え、お客さまの解像度をより上げ、あらゆるご利用者さまにサービスを拡充していくことです。

例えばビル管理者さま向けには稼働状況などをパソコンやスマホで確認できる無料のウェブサービス「エレモリ」を提供しています。さらにその先にいらっしゃるエレベータやエスカレータのご利用者さまにもスマホから定期点検情報や災害復旧情報などを確認できるソーシャルツールを活用した情報提供サービスの拡張を想定しています。

二つ目は、コーポレート、従業員体験のトランスフォーメーションです。

これはテクノロジー、プロセス、制度、カルチャーの4つのレイヤーを俯瞰し、ボトルネックを改革していくことです。IT を変えるだけでは駄目で、従業員自らデジタルを活用して業務改善や成長ができる機会を拡大しています。そして、従業員の仕事の質が向上し生産性を上げ、ひいてはお客さまに対するサービス活動につなげていきたいと考えています。

例えば、社内のペーパーレス化をした際には、ハンコが必要なプロセス、ハンコが必要という規定、ハンコでないと丁寧さが足りないというカルチャーがあり、これをBPRで総合的に変えていきました。このような業務プロセス改革は従業員のマインドセットが大きく作用するので、従業員への教育や啓発を重要視し実施しています。

また、根幹となるセキュリティ事業継続のため、ガバナンス強化についても取り組んでいきたいと思います。

この二つの変革を力強く推進するエンジンが、生成AIの戦略的活用です。私たちは、特定の技術に依存するのではなく、ChatGPT、Gemini、Claude*といった世界の最先端を走る3つの選択肢を従業員に提供する「三刀建て」の体制を構築しました。これは、変化の激しい技術トレンドの将来を予測するのではなく、あらゆる可能性に対応し、常に最高のツールを業務に活かすという私たちの戦略的な意思の表れです。

この体制のもと、全社的な業務効率化はもちろん、開発プロセスの革新や従業員の自律的なスキルアップ(セルフラーニング)を促す文化の醸成を進め、個々の能力向上を顧客サービスの質向上につなげていきます。

中期経営計画 “Move On 5” の達成に向け、日本国内のDX だけでなく、グローバルも含めたオールフジテックでの DX 推進に取り組んでまいります。

*ChatGPTは、OpenAI OpCo, LLCの、GeminiはGoogle LLCの、Claudeは Anthropic, PBCの登録商標です。

当社では、事業の根幹を支える基幹システムを内製して独自の強みを磨く一方で、汎用的な業務領域については優れた社外クラウドサービスを積極的に採用するハイブリッドな戦略を採用しています。

この方針をさらに加速させ、2025年度は Salesforce、Sansan、Cloudflare* をはじめとする計10の新規サービスを導入しました。Salesforce によるお客さま対応の迅速化や、Sansan による人脈情報の共有化で顧客体験を高める「攻めのDX」に加え、Cloudflare によるネットワークの安全性と性能を確保する「守りのDX」を両立しています。

*Salesforceは、Salesforce,Inc.の、SansanはSansan株式会社の、CloudflareはCloudflare,Inc.の登録商標です。

クラウドサービス数:

45サービス

2025年度

クラウド支出比:

59%

2025年度

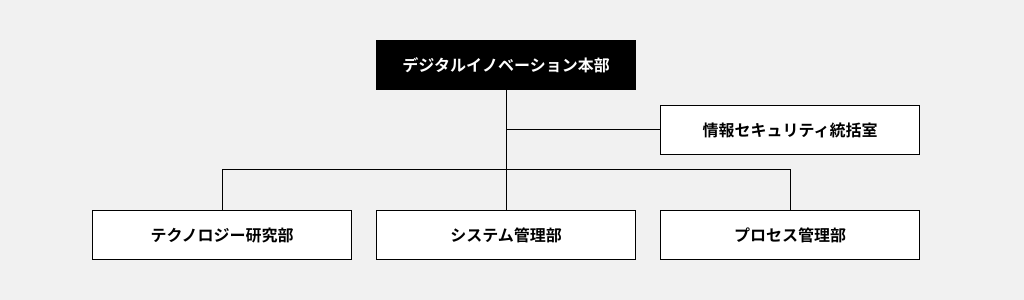

当社の DX 推進はデジタルイノベーション本部が担当しています。当本部は R&D 機能を担うテクノロジー研究部、 基幹システムの開発や運用を行うシステム管理部、業務革新を進めるプロセス管理部、情報セキュリティ統括室から構成されています。

当社では多くの基幹システムを内製しています。これは当社の強みであり、今後もこの強みを伸ばすため、社内エンジニアのスキルをさらに高めていきます。

情報セキュリティ統括室が事務局を務める「情報セキュリティ委員会」では、グループ全体のセキュリティの維持向上により情報資産の保護を図るため、セキュリティ・ポリシーおよび対策基準等を定め、情報ネットワーク・システム・機器の使用、取り扱いおよび管理のあり方等を検討、審議のうえ、その指導教育および啓発活動を行っています。具体的には、セキュリティ・インシデントの発生事例や外部からのサイバー攻撃等を題材とした情報セキュリティ学習や、攻撃を想定した模擬メールを日本国内の全従業員に送信する訓練を実施すると共に、グローバル拠点に情報セキュリティ監査を実施するなど、グループ経営基盤の強化とセキュリティレベルの向上を図っています。また、情報セキュリティ事件・事故が発生した際の対応体制として「CSIRT:Computer Security Incident Response Team」を組織し、平常時のセキュリティに関する周知活動、有事の調査、原因分析、復旧対応、および社内外ステークホルダー対応等を行う体制を整備しています。これらの体制を急速に変化するビジネス環境とデジタル技術に適応させ、皆さまにより安心していただける事業運営を目指します。

データやデジタル技術を活用してプロアクティブにDXを推進する「DX推進人材」の採用拡充、育成強化を通じて、価値創造や生産性向上、コミュニケーション活性化を実践する企業風土を醸成しています。

具体例を四つご紹介します。

一つ目は従業員誰でも参加できるオンラインウェビナー「水曜YOU GOTTAセミナー」の開催です。また生成 AI や RPA など身近なデジタルスキルのハンズオン研修を実施するなど、希望者は自由に参加ができる学習機会を提供しています。

二つ目は、スマートグラスをカリキュラムに組み込んだフィールド研修など、業務や入社年数に合わせたデジタルスキルを習得する研修制度を導入しています。

三つ目は、社内学びあいコミュニティ「学びの場(Manabi Innovation)」を2024年に立ち上げました。従業員が自主的に勉強会の開催や業務改善の交流をするなど、組織の壁を越えたコミュニケーションや共創によって成長できる場として、企画運営しています。

四つ目は、ITリテラシーや情報セキュリティのテストを毎年実施して、スキル評価および学習の啓発を行っています。

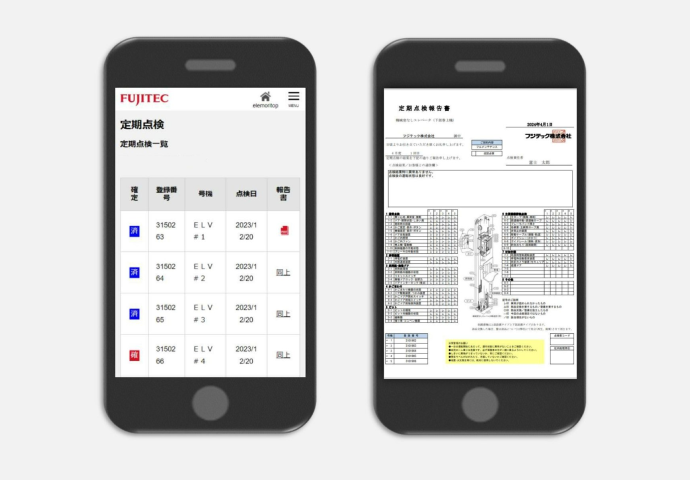

エレベータやエスカレータの稼働状況をパソコンやスマホで確認できるお客さま(ビル管理者)向けのウェブサービス「エレモリ」を2022年から提供を開始。このサービスは、時間や場所を問わずに設備を監視でき、当社とメンテナンス契約を結ぶお客さまに無料で提供しています。主な機能として、稼働状況の見える化、遠隔での運行設定、点検報告書の表示、点検予定日の確認が可能です。

また、利用者の方が災害時の復旧状況や平常時の定期点検による停止案内や、納入実績などの情報をソーシャルツールにより確認ができるように、サービスの拡大を進めていきます。

これまで国内で積極的に展開してきたエレベータの状態監視をリモートで行う「遠隔監視システム」の海外展開を強化しています。現在、エレベータの通信モデムからAWS (Amazon Web Services*)にデータを蓄積し、リアルタイムで遠隔から監視できる仕組みを積極的に展開しています。2024年には日本メーカーとしては初めて、シンガポール政府が推進する遠隔監視を用いたエレベータのメンテナンス規格認証を取得しました。

*Amazon Web ServicesはAmazon Technologies, Inc.の登録商標です。

2015年に運用を開始した地図を入口に各種社内システムの情報を簡単に閲覧できる「All on Maps」。

(同ページ 「2020年度(第38回) IT賞 (顧客・事業機能領域)を受賞」参照)

これまで、保守員の安否確認システムや災害対策システムとの連携や、広域災害や故障対応でのAIによる自動経路探索など、“安全・安心”につながる機能を強化しています。

今後は、気象情報とデータ連携して水害や落雷の地図情報からエレベータの停止が予想される物件を管轄の保守員に通知して初動を早めるなど、”安全・安心”のさらなる進化を目指します。

エレベータ・エスカレータを24時間365日監視する「セーフネットセンター」のデータベースサーバをクラウド化し、分散配置しました。

従来設置していた社屋内のデータセンターから、東京・大阪のAWSデータセンターに分散配置することで、機器故障や建物被災、大規模障害によるシステム停止リスクを大幅に低減します。

これによりセーフネットセンターの業務持続性を高め、ご利用者の皆さまにさらなる“安全・安心”を提供し続けます。 将来的には、通信制御サーバも移行して遠隔監視のフルクラウド化を目指し、電力消費量削減による環境負荷低減を進めていきます。

エレベータのメンテナンス効率を向上させるため、不具合対応のスピードを速めるアプリを開発しました。このアプリは、過去の不具合対応データを分析し、適切な処置方法を担当者に通知します。これにより、若手とベテランの対応力を平準化し、業務効率が向上します。2019年から近畿エリアで試験運用を開始。現場でのさらなる活用に向けて、予測精度を向上させるための取り組みを推進しています。

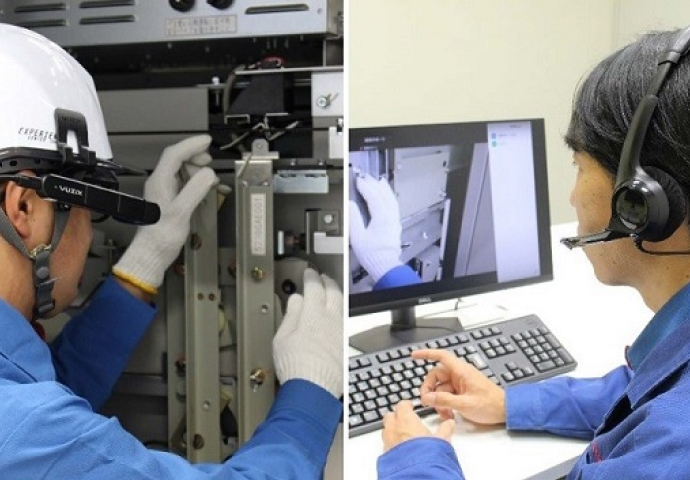

スマートグラスを活用して、保守現場の監査を行う「安全パトロール」を一部リモート化しています。 現場作業者は、ハンズフリーで作業状況の映像を中継できることから、熟練技術者はビデオ通話を介してオフィスからリアルタイムで現場指導を行います。これにより、熟練技術者の移動時間を削減し、安全パトロールの頻度を増やすことが可能になりました。またメンテナンス研修の場で、熟練作業者がスマートグラスを着用して作業のコツを伝えるなど、若手技術者の育成にも活用しています。

他社製エレベータのリニューアル工事における現場調査においては、計測箇所や計測結果などの「情報共有の難しさ」や図面等の情報不足を補うための「調査・計測に時間がかかること」が大きな課題でした。この課題に対応するため、3D測定技術を活用し、現場や搬入経路を立体イメージとしてデジタル化する仕組みを構築しました。この取り組みにより、関係者は立体イメージ上で全方位の確認や計測を直感的に行うことが可能となり、現場調査の時間を従来に比べ半分以下に短縮することに成功しました。調査に伴うエレベータの停止時間も短くなるため、お客さまの利便性が向上し、顧客満足度向上への寄与も期待されます。

当社は、ロボットがエレベータを利用して自律的に階の異なるフロアへ移動できる技術の開発を進め、複数の施設で実証実験やサービスの提供を行っています。2023年からは自社事業所でロボットを書類配送や工場部品の運搬に活用し、業務の効率化を進めています。また、この連携は共通規格に準拠しており、エレベータとさまざまなロボットとの連携が容易です。今後も、ロボットが提供するサービスの可能性を広げ、より快適で安全な移動空間の実現を目指します。

2019年に3D デザインシミュレーター「エレベータ 3D デザインシミュレーター」を提供開始。これにより、お客さまはエレベータのデザインを3Dで視覚的に確認できるようになり、より具体的なイメージを持って設計・選定が可能となりました。このシミュレーターはオンラインで利用でき、多様なデザインオプションを試すことができます。

2023年の導入以来、国内外での生成AIの利用について、従業員の利用者数は2,800人を超えました。AIの活用に関する勉強会や、ナレッジを共有するためのコミュニティを整備し、従業員が日々の業務にAIを組み込むことを奨励しています。これにより、従業員一人ひとりが、より創造的な業務に集中できる環境の醸成を進めています。

*Google WorkspaceはGoogle LLCの登録商標です。

社外向けには、お客さま(ビル管理者)が稼働状況などをパソコンやスマホで確認できる無料のウェブサービス「エレモリ」にペーパーレスの新機能を追加。紙ベースで行っていた定期点検・検査報告書の閲覧や点検終了の承認印、過去の定期点検の履歴を電子化することによって情報に簡単にアクセスすることができ、管理面での負担も低減することができました。

社内向けには、従前の主に紙の申請等を必要としたワークフローから、従業員がオンライン化しやすいサービスに刷新し、従業員向けに説明会や開発研修を開催。さまざまな部門から180名を超える従業員が開発研修に参加し、375種類のワークフローをオンライン化しています。

働き方改革の一環として、エレベータやエスカレータの事業部門を中心にルーティンワークの自動化を目的として RPA を2019年から導入。2025年9月時点で170超の業務を自動化し、年間約27,450時間の削減効果を創出しています。自動化する業務の担当者が主体となって開発を行い、IT 部門が業務担当者にオンライン研修会を実施するなど、開発をバックアップしています。これにより 創造的で付加価値の高い仕事に専念できる職場づくりに寄与しています。

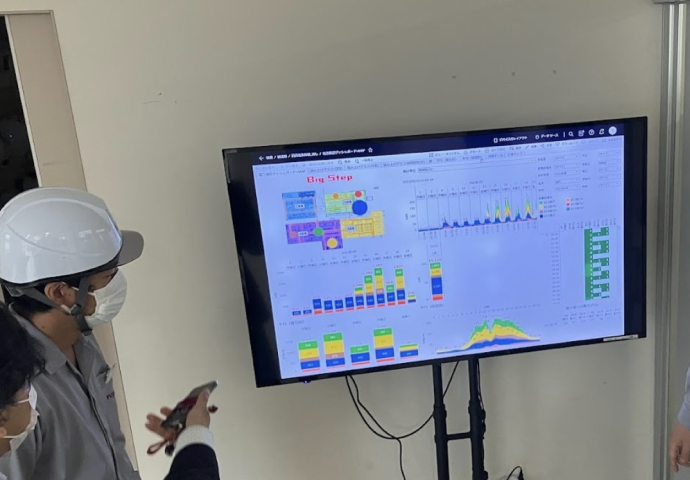

環境負荷低減への取り組みの一つとして、エスカレータの研究開発・生産拠点「ビッグステップ」では使用電力量をリアルタイムに計測し、可視化する仕組みを内製し運用しています。専用機器を設備に取り付け、消費電力データをデータベース化し、可視化ツールで電力量の見える化を実現しました。計測は5分単位で更新され、累積電力量はパソコンや事務所の大型モニターで確認できます。電力消費量は時間ごとや曜日ごとの表示、地図上でエリア単位に表示することも可能です。これにより、使用電力と業務の関係を分析しやすくなり、問題の発見や業務改善に役立てています。

2023年に初めて経済産業省が定めるDX認定制度に基づく「DX認定事業者」に認定され、更新審査を経て、2027年2月28日までの適用が認められています。例えば、お客さま(ビル管理者)向けのウェブサービス「エレモリ」、広域災害時の保守員の手配の自動化を支援する総合地図システム「All on Maps」や昇降機の保守・技能教育の高度化にスマート グラスを導入するなど、あらゆる分野でDXを推進し、デジタルツインの実現に向けて取り組んでいます。

2015年に地図を入口に各種社内システムの情報を簡単に閲覧できる総合地図システム「All on Maps」の運用を開始。既存社内システムや災害データなどをGoogleマップのAPIと連携することで、地図上に表示された当社納入物件のアイコンから昇降機の仕様、保守履歴、図面、技術資料などの情報をいつでもどこでもセキュアに参照することが可能になりました。2017年には同サービスを現場作業でより使いやすいツールにするため、スマホ版アプリで提供を開始。その後2019年には、広域災害などで大量にエレベータが停止した際に、最適な出向手配をAIがアドバイス、通知する「復旧支援システム」を構築し、災害後の初動対応および全体復旧時間の短縮を支援しています。

この取り組みが評価され、公益社団法人企業情報化協会(IT協会)が発表する「2020年度(第38回)IT賞(顧客・事業機能領域)」を受賞しました。